| 日本橋両国橋界隈、江戸時代の古地図、古い地名の由来、移り変わり情報満載。 | ||||

|

||||

|

|

||||

|

江戸時代以前の地図

|

||||

|

|

||||

|

江戸時代初期の地図

|

||||

|

|

||||

|

寛永9(1632年) 江戸時代=両国橋界隈の移り変り No 1

|

|||||||

|

|

|||||||

| この頃は寺が多く存在していた。この地図の西側(馬喰町)は寺町で15の寺が在ります。大川を利用し水路から 材木を運び込んでいた。屋敷の数もまだ少なかった。 |

|||||||

|

明暦3(1657年) 江戸時代=両国橋界隈の移り変り No 2

|

|||||||

|

|

|||||||

| 堀が整備され、寺が移動して幕府の米蔵が出来ている。町屋が出来つつ有り、この後に町名が起立していく。 | |||||||

|

延宝(1673〜1680年) 江戸時代=両国橋界隈の移り変り No 3

|

|||||||

|

|

|||||||

| 西本願寺が明暦の大火で消失、幕府は再建を認めず。以後寺は築地に移転、現在の築地本願寺となる。 こと跡地に松平越前守の大名屋敷となる。久松町の武家屋敷が破産し町屋(庶民の土地)となる。 幕府の米蔵に「薬研堀」が完成している。材木蔵は縮小され、この頃から木場へ移っていく。 |

|||||||

|

貞亨(1684〜1687年) 江戸時代=両国橋界隈の移り変り No 4

|

|||||||

|

|

|||||||

| この頃より橘町と久松町が起立。天和元年(1681年)両国橋流失で仮橋が完成、元禄9年(1696年)まで使う。 元禄10年に谷之御蔵が火災で焼失、以後築地に移転した。 |

|||||||

|

元禄(1688〜1703年) 江戸時代=両国橋界隈の移り変り No 5

|

|||||||

|

|

|||||||

| 米蔵が移転後、大名屋敷・武家屋敷・町屋が出来た。この頃、吉川町・若松町・米沢町が起立。大名屋敷も多く 賑やかな町並みに変貌する。 同朋町=幕府の家人のうち「法体」つまり頭を丸坊主に剃って勤務する役職の 人達のが主に暮らした町です。寺が減る事で町屋に変わっていきます。 |

|||||||

|

宝永(1704〜1710年) 江戸時代=両国橋界隈の移り変り No 6

|

|||||

|

|

|||||

| この頃より大名屋敷・武家屋敷が減りつつあり。この後、薬研堀は埋められて町屋になっていく。 | |||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

文久(1861年) 江戸時代=両国橋界隈の移り変り No8

|

||||

|

|

||||

|

日本橋両国界隈の 江戸時代後期 の地図

|

||||||

|

||||||

|

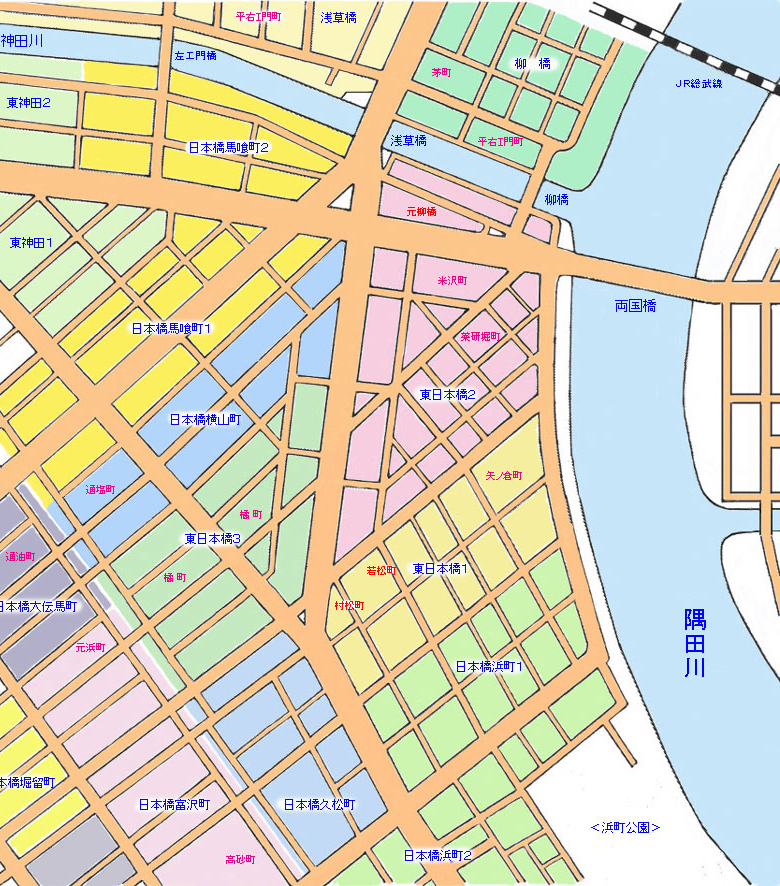

日本橋両国界隈の 昭和初期&現在 の地図

|

||||||

|

||||||